资讯

- 资讯

- 安检商家

科技抗“疫”武汉艾崴红外测温技术在检验抗疫中应用

2020-05-19 14:48:22 来源:

[摘要]随着社会经济的快速发展,人员流动加快,在机场、港口等国境口岸等人员密集场所,经常会有人员发热。早期对流动人员的体温监测,主要依靠人工进行,工作量大、效率低下,且为接触式检查

第四步:以 P1 为起始点,根据△AD 在温度曲线上移动,找到△AD2 对应坐标的温度 T2;

第五步:T2 即为被测对象的温度。

红外测温技术在实际应用中, 有一些因素会影响测温精度,其中需要特别注意的是以下两点:

(1)黑体温度波动。

黑体作为测温的参考对象, 通常设定为一个定值。 在系统实际运行过程中,黑体受日照、风吹、空调制冷等外部因素,温度会上下波动;在设计测温系统时,需要将其成设计一个闭环系统:黑体实际温度通过温度传感器测量出来后,实时传递给工作主机。

(2)红外热边缘效应。

红外探测器在工作过程中,会出现 FPA 四角及周边温度高于中心温度的现象。 假设被测对象在边缘部分测出的温度为 T1,在中心部分测出的温度为T2,由于边缘热效应,T1 会比 T2 高。 实际使用过程中,最严重的情况下,T1 会比 T2 高 2℃左右,严重影响测温精度。 在实际使用过程中,曾出现以下现象:旅客在由远到近的过程中,被测出的体温逐渐升高。原因为:旅客在远距离位置时,额头出现在画面的中心部分;旅客在近距离位置时,额头出现在画面的上边缘,受边缘热效应影响,测出的温度比在远距离时要高,由此导致误报警。

要想获取准确的测温结果, 必须消除红外热边缘效应。 研究表明:探测器正对均匀反射物体时,热边缘现象最明显。采集此时的热边缘数据作为模板,经去边缘热效应算法处理之后, 能够得到相对均匀的红外图像本底。 处理后的均匀红外图像本底,经分析温差低于 0.2℃,适用于人体测温,能有效消除误报。

武汉艾崴红外测温技术的应用

目前,红外测温技术在检验检疫行业中主要用于红外人体测温与红外低温监测。红外人体测温主要用于筛查发热等体温异常人群,测温精度要求较高,国家标准为±0.3℃;红外低温监测主要用于筛查旅客携带的低温物体,测温精度要求远低于人体测温,测温误差能保证在 2℃以内即可。

红外人体测温

红外人体测温主要有以下几个步骤:红外探测器采集被测对象红外信号,量化得到AD值;AD值经温度曲线映射,得到体表温度;体表温度经体表/体内温度映射表,得到体内温度,即为人体测温实际结果。

体表/体内温度映射表是一个经验值,需要大量的人体测温实验才能得到(通过水银温度计测量人体腋下温度获得)。另外,因性别、年龄、人种等因素不同,同一体表温度对应的体内温度各不相同,需要通过一定方法,对映射值进行修正,使最终测温结果误差在±0.3℃以内。

完成人体测温之后,将测温结果与设定的报警阈值进行比较,当测量温度高于报警阈值时,测温系统抓拍被测对象的红外图片及可见光图片并保存。根据实际需要, 报警阈值可分为多档:37℃-38.5℃为轻度发热,38.5℃-39.5为中度发热,39.5℃以上为严重发热。不同报警档位系统会给出不同的声光报警提示,检验检疫人员根据报警结果,对发热人员进行分类处理。

红外人体测温报警,除了与报警阈值相关外,还与检测的像素点个数有关。人体高温部分 (通常为额头)在红外图像中会占若干个像素点,为避免单个像素点的跳变(通常为 FPA 自身原因)引起误报,通常会设定最小像素点。如,只有当相邻的4-6个像素点,温度都超过报警阈值时,才认为是有效的发热症状。像素点个数设置过少,会引起误报;像素点个数设置过多,会导致漏报。

据《安检之家》了解2003年上半年开始,“非典”疫情在全国范围内迅速蔓延。面对日益严峻的疫情形势,口岸检疫查验工作面临巨大的考验,第一代红外人体测温技术应运而生,在全国各重点机场、口岸投入使用。此项技术在快速识别发热人员,筛查“非典”疑似患者工作中发挥了积极作用,取得了良好的社会效果。

推荐产品

IWILDT™ AN-48002800L物流园大型货车X光安检系统

IWILDT™ AN-48002800L物流园大型货车X光安检系统价格:¥0.00

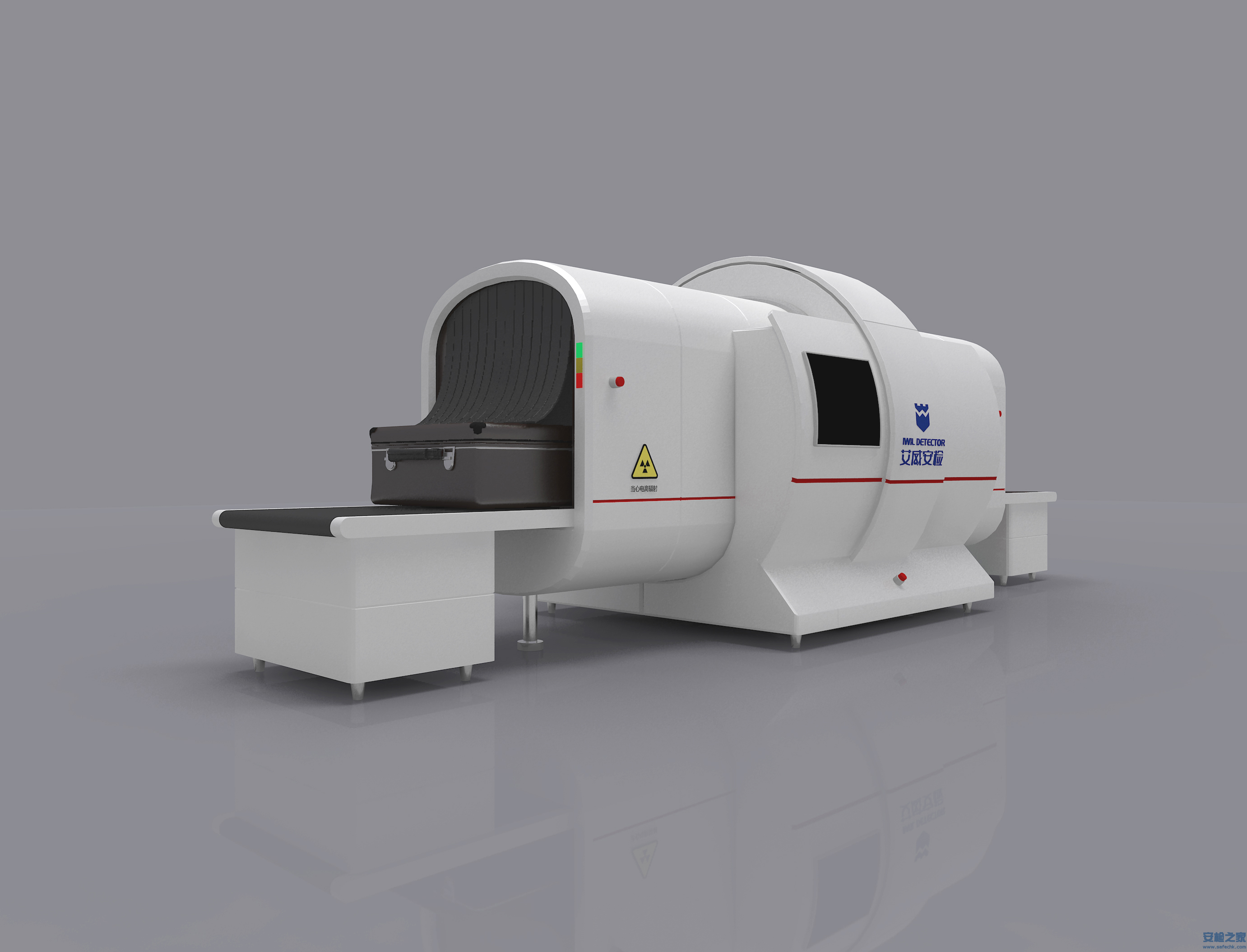

IWILDT™ AN-9000CTL静态立体断层扫描X光安检机

IWILDT™ AN-9000CTL静态立体断层扫描X光安检机价格:¥0.00